“Briefmarke“

Die Briefmarken aus der geheimen Sammlung ihres Großvaters betrachtet Stela Vula als politisch konnotierte Verkörperungen und zeitgenössische Artefakte, welche die visuelle Kultur der historischen totalitären Regime der Vergangenheit repräsentieren.

Sie reflektiert über ihren Inhalt, über die Gestik und die Mimik, zusammen mit den Farben und der Komposition, um die Strategien der Rahmensetzung bzw. die Einschränkung der freien künstlerischen Praktiken zu untersuchen. Die durch die Freiheitsentziehung konzipierte und produzierte Kunst fungiert hier als Propagandamittel für das Massenpublikum, welche die Aufgabe gehabt hat das „Gesicht“ des Volkes zu formen und die Gesellschaft zu der Weiterentwicklung des Systems zu motivieren.

Vektorisierte Briefmarken aus Albanien, China, Deutschland, Ungarn, Tschechoslowakei, Sowjetunion. Digitale SVG-Druckdatei auf Papier. Dimensionen: unterschiedlich, München 2016-2017

Die Arbeit mit dem Titel „Briefmarke“ bildet die Basis für ihre Auseinandersetzung mit der politischen Grenzziehung, der Ausgrenzung, der Isolierung und mit den dazugehörigen Individuums- und Gruppendynamiken im heutigen Kontext. Sie kontrastiert die ideologischen Hoffnungsbilder der Briefmarken mit dem totalen Glauben der Menschen an einem politischen System. Ihr Ziel ist Hoffnung und Furcht in einem fast religiösen Verhältnis zu betrachten. Die eins als Fenster in die Außenwelt betrachtete Briefmarkenbilder gestaltet die Künstlerin als Kirchenfenster und verwendet sie als Katalysator ihres gegenwärtigen Daseins, um ein neues Konstrukt von Fakten, Erzählungen und Erinnerungen zu erschaffen.

Für Stela Vula stellt diese Auseinandersetzung die Erschließung des vererbten und gelernten Wertesystems dar, und aktivieren sie letztlich das Konstrukt ihrer Identität zu hinterfragen. Durch die Gegenübersetzung der Ideologiesymbole zu ihren entsprechenden gegenwärtigen Mediatisierungen versteht sie die politischen Voraussetzungen einer Gesellschaft und ihre geschichtlich gewordene Gegenwart. Sie erfährt dadurch den biologischen Evolutionswert, den individuellen und gesellschaftlichen Preis des kulturpolitischen Bewusstseins.

Die Frage lässt sich heute für Stela Vula anders formulieren: durch welche visuelle Sprache, welche Symbole und Semiotik, Kulturgüter, Naturlandschaften und so weiter werden im Kontext eines Weltmarkt-Imperiums die einzelnen Wertsysteme niedergewalzt und völlig unterschiedslos behandelt? Woraus besteht der kulturelle Gehalt, den sie mit sich bringen? Wie lassen sich heute vorgestellte Gemeinschaften von Gleichen verstehen? Und noch mehr: Wie definieren wir dann die „Anderen“, die nicht „gleich“ sind?

Dimensionen: unterschiedlich, München 2017

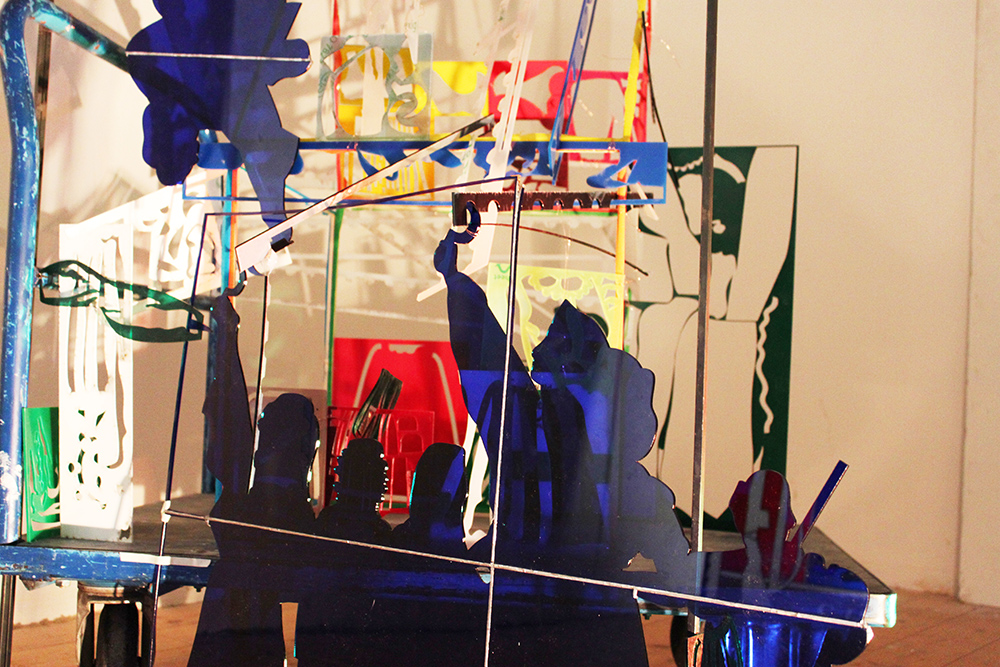

Diese Fragen versucht Stela Vula durch die Spiel- und Netzwerktheorie zu beantworten. Mittels Computerspiele als Medium Systeme zu modellieren, kreiert sie neue fiktive Wertesysteme, unter denen sich reale Interaktionen entwickeln. Sie konzipiert die Spielwelt aus den Machtsymbolen und den mythologischen Repräsentationen der Briefmarkenabbildungen. Sie definiert Landschaften, Szenarien, Rollen, Regeln und Protagonisten, und fordert den Betrachter auf, durch den Controller die Rolle des Spielers zu übernehmen. Der Spieler muss mit den Symbolen als Träger, bzw. Ausdruck der politischen Systeme und Ideologien kämpfen, seinen freien Weg durch die Landschaft schaffen und in diesem Versuch neue mögliche Lösungs-Erfolg-Hybride generieren. Durch seine Handlungsfähigkeit und die gesteuerte Güterakkumulation erzielt seine vertraute Welt zu transzendieren.

Der Betrachter wird auf diese Weise als „Schachfigur“ Teil der performativen Installation und erfährt die von der Interaktion ausgehende zerstörerische Handlung als „Lebensverlust“ in einem Computerspiel-Level. Die einmal als Propagandasymbole der historischen politischen Systeme suggerieren dem Betrachter, in diesem Fall dem Spieler, das Implodieren dieser Zeichen, welches durch die Spieler-Game-Interaktion als Geste der Zerstörung der Symbol-Ideologien zu verstehen ist.